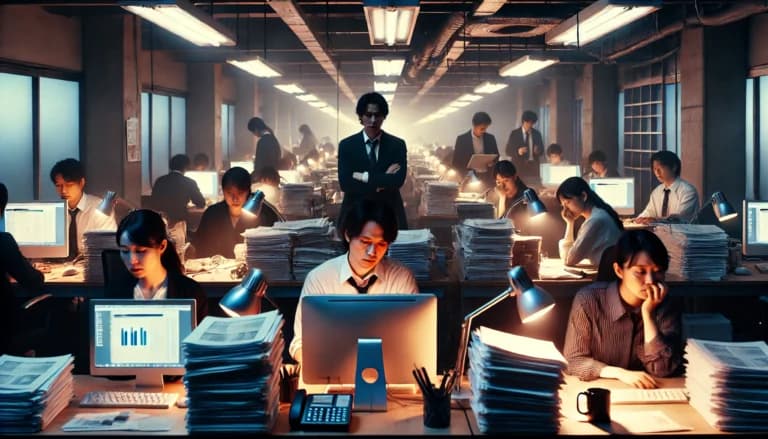

「有給を取りたいけれど、人手不足で無理と言われた」そんな経験はありませんか?有給休暇が取れない理由に「人手不足」が挙げられる職場は少なくありません。しかし、それは果たして正当な理由なのでしょうか。人手不足による有給拒否がまかり通っている背景には、職場の暗黙のルールや社畜文化と休暇問題が深く根付いています。

本来、有給は労働基準法と有給の権利として認められた正当な制度です。それを行使しようとするだけで、有給取得への圧力がかかるのであれば、それはブラック企業の特徴のひとつとも言えるでしょう。また、時季変更権の誤用によって不当に休暇を制限されているケースも存在します。

実際、違法な有給拒否事例はSNSや知恵袋などでも後を絶たず、「働き方改革と有給制度」のギャップを浮き彫りにしています。中には、離職を考えるタイミングすら見失ってしまう人も多いようです。上司に言い出せない心理や、職場に蔓延する空気ルールが、それをさらに複雑にしているのです。

この記事では、有給を取れない現実に苦しむ人たちが、自分を守るための情報を手に入れ、正当な権利としての休暇を実現するための手助けを目的としています。有給を取る勇気と対処法を、あなた自身の武器として手にしていただくために、ぜひ最後まで読み進めてください。

- 有給休暇の取得が人手不足を理由に拒否される職場の実態

- 人手不足を言い訳にする企業の構造的な問題

- 有給取得を阻む社内の空気や暗黙のルールの存在

- 法的に認められた有給の権利とその正しい守り方

有給を取るのに人手不足で無理!って言い訳じゃない?

- 「人手が足りないから」は魔法の言葉?社畜が抱える有給の現実

- 有給が取れない理由が「人手不足」なら、それはもう会社の怠慢

- 慢性的な人手不足を理由にされ続ける職場の末路

- 有給申請=裏切り者?暗黙の圧力が作る職場の闇

- 「それ、パワハラでは?」有給の理由をしつこく聞かれる現実

「人手が足りないから」は魔法の言葉?社畜が抱える有給の現実

現在の日本の職場において、「人手が足りないから」というフレーズは、まるで魔法の呪文のように使われています。有給休暇を申請した途端に、その言葉を口にされると、たいていの社員はそれ以上言えなくなってしまうからです。しかし、その背景にはもっと根深い問題が隠されています。

私が以前働いていた小規模な広告代理店でも同じようなことが起きていました。入社から半年後、有給が付与されたので旅行のために数日取得しようとしたところ、直属の上司から「今そんな暇あると思ってるの?」と冷たく言われました。理由はもちろん「人手不足」です。しかし、実際には繁忙期ではなく、単に恒常的な人材不足を補えないだけだったのです。

つまり、この「人手が足りないから」は、経営側が組織運営に失敗している事実を隠すための盾でもあります。社員が過労やストレスを抱えても、それを個人の責任として片付けてしまうことで、本質的な改善が先送りされてしまうのです。

このような職場においては、社員が疲弊するのは当然です。誰も休めない、誰も声を上げられない環境では、健全な職場とは言えません。「人手不足」という言葉の裏にある構造的問題を見逃さず、一人ひとりが自分の働き方を見直すことが求められています。

有給が取れない理由が「人手不足」なら、それはもう会社の怠慢

有給休暇が取得できない理由として「人手不足」を挙げる企業は少なくありません。しかし、それが当たり前のようにまかり通っているのであれば、企業としての姿勢に大きな問題があります。なぜなら、有給休暇の取得は労働者の権利であり、確保するための体制を整えるのは経営側の責任だからです。

一方で、職場の現場では、「今は本当に人がいないから、今回は我慢してくれないか」と言われることが多いです。しかし、毎回そのように言われる職場は、人手不足を想定した計画を立てていない、もしくは離職率が高い原因を放置している場合がほとんどです。言い換えれば、それは明らかに組織運営の怠慢といえます。

実際、SNS上でも「人手不足で5年連続で有給ゼロ」という投稿が話題になりました。その投稿者は、体調を崩して病院に行くことすら難しい状況に追い込まれ、最終的には退職を選んだといいます。このようなケースは決して珍しくありません。

企業にとって人材は資産のはずです。その資産を守る努力を怠り、制度を形骸化させている職場では、優秀な人材から順に去っていくでしょう。だからこそ、社員に「申し訳ないが今は…」ではなく、「どうやって休ませられるか」を考えるのが本来の姿勢なのです。

慢性的な人手不足を理由にされ続ける職場の末路

慢性的な人手不足を理由に、社員が有給を取得できない職場は、いずれ崩壊への道を歩むことになります。なぜなら、常に余裕のない状態ではミスが増え、職場の空気が悪くなり、最終的には離職の連鎖が止まらなくなるからです。

例えば、ある中小企業では3年間で従業員が半分以下に減少しました。その大きな要因は「いつも忙しいから」という理由で、誰も有給を取れず、心身ともに疲弊していったことでした。気がつけば、残った社員の中で笑顔を見せる人はおらず、業務も回らなくなり、最終的に主要な取引先との契約も打ち切られたのです。

このような職場は、業務効率を高めることや、柔軟な働き方を導入することよりも、「今いる人材でどうにか回す」という短期的な対処ばかりに追われています。しかし、それが続く限り、状況は悪化するばかりです。

働き方改革という言葉が広まりつつある現在、職場に求められているのは「人手不足の中でも働きやすい環境を整えること」です。慢性的な人手不足を放置し、それを理由に社員の権利を制限するような企業に未来はありません。長く安定して働ける職場を作るには、今こそ根本的な改善が必要なのです。

有給申請=裏切り者?暗黙の圧力が作る職場の闇

あなたが有給休暇を申請したとき、周囲の空気が一変した経験はありませんか?その空気に言葉はなくとも、「あいつだけ楽している」「今休むとか非常識」という雰囲気が伝わってきたとしたら、それは暗黙の圧力、いわゆる職場の“闇”です。

ある飲食チェーンで働いていた友人は、シフト制の職場で有給を使おうとしただけで、「じゃあ誰がその日カバーするの?」と詰められました。制度としての有給があるにも関わらず、使うこと自体がまるで裏切り行為のように扱われたのです。このような職場環境では、誰も声を上げられず、権利が封じ込められてしまいます。

本来、有給は正当な労働の対価として得られるべき休暇であり、取得しても後ろめたさを感じる必要はありません。しかし、現場での空気や、周囲の視線によってそれが封じられてしまうのは、まさに“社畜文化”の象徴と言えます。

このような暗黙の圧力を打破するには、まずは小さな声でも「制度として有給は認められている」という事実を共有し、仲間と連携することが大切です。一人で立ち向かうのは難しいかもしれませんが、共感する声が集まれば、職場の空気も少しずつ変わっていきます。

いずれにせよ、制度と現場のギャップを埋めるには、上司や会社任せではなく、社員一人ひとりの意識改革が必要です。そしてその第一歩は、「有給を使うことは裏切りではない」という事実を、改めて自分に言い聞かせることかもしれません。

「それ、パワハラでは?」有給の理由をしつこく聞かれる現実

有給休暇を申請する際に、上司から「何の用事なの?」「その予定はずらせないの?」などとしつこく理由を問い詰められた経験はないでしょうか。一見すると会話の延長のように見えるこのやり取り、実はハラスメントに該当する可能性がある行為です。

例えば、ある事務職の女性は、冠婚葬祭以外の理由で有給を取ろうとしたところ、上司から「そんな私用で休むなんて…」と嫌味を言われ続け、周囲からも冷ややかな目を向けられるようになりました。結局、その女性は体調を崩して退職してしまったそうです。

労働基準法では、有給休暇の取得に理由は不要とされています。つまり、社員は何も説明せずとも休暇を取る権利を持っているのです。それにもかかわらず、あたかも“面接のような確認”を求められる風土が根強く残っている企業は少なくありません。

このような状況が常態化している職場では、有給が「取ってはいけないもの」として扱われがちです。そして、理由を答えないと“協調性がない”“やる気がない”というレッテルまで貼られてしまうこともあります。これでは誰も声を上げられなくなってしまいます。

もちろん、業務調整のためにある程度の情報共有が必要な場面もありますが、それはあくまで「相談」であって「詮索」ではないはずです。社員が安心して有給を取得できる職場は、間違いなく健全です。逆に、有給取得にあれこれ詮索が入る環境は、疑いようもなくパワハラ気質の土壌が育っています。

有給を取るのに人手不足で無理!そんなの言い訳だ

- 有給休暇が使えない職場は”違法スレスレ”って知ってました?

- そもそも「有給は取るな」って誰が決めた?ルールなき社畜道

- 有給を拒否された社畜がとるべき”合法的反撃”

- 有給が当たり前に取れないなら、退職を視野に入れるべき理由

- 「働き続ける覚悟」と「辞める覚悟」どちらが現実的?

- 知恵袋で見かける”有給の嘆き”に共感しかない件

- 有給を取るのに人手不足で無理!が言い訳と考えるべき理由まとめ

有給休暇が使えない職場は”違法スレスレ”って知ってました?

有給休暇の取得は、労働者の正当な権利です。それにもかかわらず、「人手が足りないから」「今は忙しいから」などといった理由で休暇を使わせてもらえない職場は、実は法律的にグレーゾーンに踏み込んでいる可能性があります。

例えば、SNSで話題になったケースでは、アパレルショップで働く20代の女性が、有給取得を3回連続で拒否されたという事例がありました。店舗責任者からは「店が回らないから協力して」と圧をかけられ、結局一度も取得できなかったそうです。彼女はその後、労働基準監督署に相談し、是正指導が入るに至りました。

このような事例は、氷山の一角です。労働基準法では、会社は年に5日以上の有給休暇を従業員に取得させる義務があり、それを怠ると罰金の対象にもなります。つまり、有給を一切取れない、または申請しても断られ続ける環境は、すでに違法に近い状況だといえるのです。

一方で、会社には“時季変更権”という調整の権利も存在しますが、これはあくまで「業務に著しい支障がある場合」に限定されます。単に「人が足りない」「忙しい」では正当な理由にはならないとされているのです。

このような知識を知っているかどうかで、対応は大きく変わってきます。有給を取れないことに疑問を持ったときは、一度立ち止まり、「これは法律的にどうなのか?」と見直す勇気を持つことが、自分を守る第一歩です。

そもそも「有給は取るな」って誰が決めた?ルールなき社畜道

「有給は新卒のうちは取らないもの」「長期の休みは非常識」――こうした言葉を、あなたも一度は耳にしたことがあるかもしれません。しかし、それは誰が決めたルールなのでしょうか。答えは明白で、法的にも企業規定にも存在しない“勝手な常識”です。

私が知っているIT企業では、新卒社員が半年後に有給を申請したところ、「君はまだ早いよ」と一蹴されました。その職場には“入社1年目は取らない”という謎の空気が蔓延しており、実際にはそんな決まりはどこにも書かれていなかったのです。結局、その社員は数年後に別の企業へと転職していきました。

このような「空気のルール」は、組織の中で積み重ねられた慣習によって生まれます。そして、それが当たり前になってしまうと、新しく入った人間も逆らえず、結果としてブラックな体質が温存され続けるのです。

本来、有給休暇は社員全員に平等に与えられるものです。勤続年数や社歴に関係なく、付与されたら使うことができる。これが法的な事実です。それなのに、「取ったら空気が悪くなる」「評価に響く」といった不安が支配する職場は、まさに社畜道と呼ぶにふさわしい環境です。

会社の空気に飲み込まれて、当然の権利すら主張できない自分を正当化してしまうと、いつの間にか働き方そのものを見失ってしまいます。何はともあれ、「誰がそのルールを決めたのか?」と疑問を持つ姿勢が、健全な働き方への第一歩なのです。

有給を拒否された社畜がとるべき”合法的反撃”

有給を申請しても拒否される。そんな理不尽な状況に置かれたとき、泣き寝入りする必要はまったくありません。なぜなら、あなたには“合法的な反撃手段”がいくつも存在するからです。

たとえば、ある販売職の男性は、上司に3度連続で有給を却下されました。理由は「お前が抜けたらシフトが回らないから」。彼はそのやり取りを記録に残し、労働基準監督署に相談しました。すると、すぐに企業側に是正勧告が入り、その後は職場内での有給取得が一気に改善されたそうです。

こうした事例が示すように、有給の拒否に対しては、きちんとした証拠と手続きがあれば、制度を味方につけて状況を変えることができます。特に有効なのは、「有給申請とその却下理由をメールで残す」「業務がどれだけ逼迫していたかを記録する」といった方法です。

一方で、内部での解決を目指すのであれば、人事部や社内の相談窓口、労働組合の利用も効果的です。直属の上司だけに話をして終わってしまうと、問題が表面化しないまま闇に葬られてしまうこともあります。

このような環境にいると、声を上げること自体が怖くなりがちですが、自分の健康や人生を守るためには「仕方ない」と黙るのではなく、「どうすれば変えられるか」を考える姿勢が必要です。

たとえ“社畜”というレッテルを貼られても、法と事実を武器にして戦うことはできます。そして、それは決して対立ではなく、働く人すべての権利を守るための行動でもあるのです。

以下に、指定された3つの見出しについて「文章の型」とガイドラインに則った長文コンテンツをオリジナルで作成しました。

有給が当たり前に取れないなら、退職を視野に入れるべき理由

働くうえで当たり前に認められているはずの「有給休暇」。それが取れない、あるいは“取ってはいけない空気”が漂う職場にいるのであれば、転職や退職を真剣に考える時期かもしれません。

おそらく多くの人が「もう少し頑張れば」「自分が辞めたら迷惑がかかる」と自分をなだめて働き続けています。しかし、いくら頑張っても有給が申請できない職場に未来があるとは限りません。実際、ある保育士の方が「1週間の有給を申請しただけで空気が悪くなり、退職を選んだ」という話もあります。

ここで考えるべきは、「有給が取りにくいこと」は会社の都合であって、働く側の責任ではないということです。有給は労働基準法で定められた権利であり、それを行使できない状態は、明らかに組織の問題です。もし会社側が人員の確保や業務の平準化に努める姿勢が見られない場合、その職場は長期的に見て健全とは言えません。

加えて、有給が取れない環境では、プライベートの予定も立てにくく、精神的にも大きなストレスを抱えることになります。働き続けても体調を崩したり、生活の質が落ちたりするのであれば、それは本末転倒です。

仕事は人生の一部であり、すべてではありません。有給ひとつ満足に取れない職場にいるくらいなら、もっと自分を大切にできる場所を探した方がよほど建設的です。職場のルールがあなたの人生を縛っていい理由はどこにもありません。

「働き続ける覚悟」と「辞める覚悟」どちらが現実的?

「もう少し頑張ってみようか」と思う瞬間と、「もう無理かもしれない」と感じる瞬間。その間で揺れ動いている方は、決して少なくないはずです。では、“働き続ける覚悟”と“辞める覚悟”、どちらが現実的なのでしょうか。

この問いに答えを出すのは簡単ではありません。なぜなら、どちらにもリスクが伴うからです。一方で、働き続ければ安定した収入や社会的信用を得られるかもしれませんが、同時に心身の健康を削り続ける可能性もあります。例えば、SNS上には「ずっと我慢して働いてきたけど、突然動悸が止まらなくなった」という声も投稿されています。

一方で、辞める決断にも勇気が必要です。転職先が見つかるか、生活は維持できるか、家族の理解は得られるか。こうした不安が、行動をためらわせる要因となります。とはいえ、「覚悟」とは、無理をして耐えることではなく、自分の限界を認め、環境を変えることも含まれます。

どちらの覚悟が正解かは、他人ではなく自分自身が決めることです。ただ一つ言えるのは、“辞める覚悟”を持っておくことで、気持ちに余裕が生まれるということです。今の仕事しかないと思い込むことで、視野が狭くなってしまうことは避けたいところです。

「このままでいいのか?」と疑問を持ち始めた時点で、その職場との関係はすでに限界に達しているのかもしれません。覚悟とは苦しみに耐えることではなく、自分の人生を選び直す強さなのです。

有給を取るのに人手不足で無理!が言い訳と考えるべき理由まとめ

- 「人手が足りないから」は経営側の責任逃れの常套句である

- 有給が取れない職場は運営計画が破綻している可能性が高い

- 人手不足を理由にした有給拒否は組織の怠慢といえる

- 慢性的な人手不足は職場全体の崩壊を招くリスクがある

- 有給申請への冷たい視線は社畜文化の象徴である

- 理由をしつこく聞く行為はパワハラと捉えられても仕方がない

- 法的に有給の取得に理由は必要ないとされている

- 有給が使えない職場は法令違反に近い状態にある

- 「有給は取らないもの」という風潮は根拠のない空気のルール

- 声を上げないことで権利が奪われる構造が温存されてしまう

- 社員が疲弊し離職が続く職場に未来はない

- 働き方改革を実行できない企業は淘汰されていく

- 自分を守る手段として退職も選択肢に含めるべきである

- 退職を恐れず「辞める覚悟」を持つことで視野が広がる

- 他人の投稿に共感することで自分の状況を客観視できる